Ледоколы на почтовых марках и почтовых отправлениях!

Сообщений 31 страница 45 из 45

Поделиться322024-05-02 19:27:19

ГВИНЕЯ-БИСАУ - 2024 // АТОМНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ ...

Напоминаю это не почтовые марки, а фантики, коие выпускают тучные сионисты-содомиты от имени Африканских стран!

Поделиться332024-06-05 11:56:47

Арктические гражданские атомоходы в отечественной филателии – часть первая

Эпоха атомных ледоколов.

В предыдущих публикациях на портале GoArctic я уже начал рассказ об отечественных полярных судах, отражённых на почтовых марках, конвертах, карточках, открытках, штемпелях спецгашений. Но в конце 50-х годов прошлого века началась новая эра в истории покорения и изучения Арктики – эпоха атомных ледоколов, которые сыграли выдающуюся роль в освоении Северного Ледовитого океана и Северного морского пути. Нигде в мире не было (и до сих пор нет) судов подобного типа. Наш атомный ледокольный флот – уникальный и единственный в мире.

А началась эта эпоха благодаря стараниям сотен ученых и специалистов, целых научных и производственных коллективов. Но имя одного человека все-таки стоит в этой плеяде первым. Это – Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий, основатель, начальник и главный конструктор нижегородского Опытного конструкторского бюро машиностроения Игорь Иванович Африкантов (1916–1969). Именно он создал ядерный реактор для первого в мире советского атомного ледокола «Ленин». Только вот имя Игоря Курчатова, как основателя советской ядерной энергетики, знают почти все, а Игоря Африкантова, к сожалению, – лишь единицы ...

Далее статья по ссылке :

Поделиться342024-06-06 12:36:05

Арктические гражданские атомоходы в отечественной филателии – часть вторая

Эпоха атомных ледоколов

Продолжаю начатый здесь рассказ об эпохе атомных ледоколов, которые сыграли выдающуюся роль в освоении Северного Ледовитого океана и Северного морского пути, и том, какое отражение эта эпоха нашла в отечественной филателии.

«Советский Союз»

Пятый атомный ледокол «Советский Союз» проекта 10521 – полный аналог «России» и всех судов серии «Арктика» – был также построен на Балтийском заводе в Ленинграде. Спущен на воду 31 октября 1986 года, принят в эксплуатацию в 1989 году. Особенностью проекта «Советского Союза» было его возможное перепрофилирование в короткие сроки в корабль для несения военной службы.

В 1991–1992, 1997–1998 годах «Советский Союз» служил в основном для арктического туризма. Во время трансполярного круиза в 1992 году под командованием капитана А.Г. Горшковского на стоянке в точке Северного полюса 23 августа 1992 года на флагштоке судна были подняты Андреевский флаг и флаг города Санкт-Петербург в честь русских мореплавателей и корабелов Балтийского завода. В 2002 году был проведен эксперимент по снабжению электричеством, вырабатываемым ядерными реакторами, объектов на берегу Баренцева моря у Мурманска. Фактически «Советский Союз» выполнил роль ПАТЭС – плавучей атомной электростанции. Эксперимент прошел успешно, но остался экспериментом из-за своей затратности.

В 2004 году атомоход был одним из трёх ледоколов, участвовавших в исследованиях влияния глобального потепления в Арктике. Однако в 2010 году «Советский Союз» был выведен из состава флота, а в августе 2017 года принято решение об его утилизации.

«Ямал»

Шестым советским и российским атомным ледоколом стал «Ямал», также построенный по проекту 10521 на Балтийском заводе и являющийся почти точной копией своих предшественников. Он спущен на воду в 1989 году под именем «Октябрьская Революция», однако в 1992 году был модернизирован и переименован в «Ямал».

далее ...

Поделиться352024-06-25 16:35:44

Ледоколы на почтовых марках и почтовых отправлениях!

Поделиться362024-10-08 17:23:12

Почтовая карточка об иркутском купце Александре Сибирякове выходит 8 октября

8 октября 2024 года выходит в свет почтовая карточка с оригинальной маркой в серии «Географические проекты» и к ней однодневный специальные почтовые штемпеля для гашения в Москве, Иркутске и Томске.

Сто семьдесят пять лет назад, 8 октября (26 сентября) 1849 года, в Иркутске родился Александр Михайлович Сибиряков (умер 2 ноября 1933, Ницца) - известный золотопромышленник, исследователь Сибири, гласный Иркутской городской думы (1885–1895), потомственный почётный гражданин Иркутска.

Наибольшую известность Александр Сибиряков получил как человек, финансировавший научные исследования Сибири, и как самостоятельный исследователь. На его средства были обследованы река Ангара и водораздел рек Оби и Енисея (1878), значительные средства он выделял ВСОРГО.

Сам Сибиряков работал над идеей северного морского пути. Вместе с Оскаром Диксоном он финансировал экспедицию Норденшильда, а в 1880 году совершил плавание в устье реки Енисей через Карское море. В 1881 году он напечатал отчёт об этом плавании в «Известиях ВСОИРГО».

Исследовательская деятельность иркутского предпринимателя была широко известна и получила признание в России и за рубежом. Именитый сибиряк был награждён крестом ордена Полярной звезды от короля Швеции за помощь в организации экспедиции Норденшельда, Пальмовой ветвью от правительства Франции за содействие экспедиции Джорджа Де-Лонга, серебряной медалью Русского географического общества.

В 1904 году Александр Сибиряков вместе с Дмитрием Менделеевым был избран в почётные члены Томского университета.

Много сделал Сибиряков и для своего родного Иркутска: щедрые пожертвования учебным заведениям города, финансирование строительства храма во имя Казанской иконы Божьей Матери, устроение главного храма в Вознесенском монастыре. Иркутской гимназии он подарил скульптуру Марка Антокольского и три пейзажа Ивана Айвазовского, публичной библиотеке - много ценных изданий на русском и иностранных языках, в том числе «Полное собрание летописей» и «Известия Географического общества» за несколько лет.

В 1893 году Сибирякову было присвоено звание почётного гражданина Иркутска. В настоящее время имя Александра Сибирякова носит музей истории города Иркутска.

Исследователь Арктики Адольф Эрик Норденшёльд назвал его именем остров в Енисейском заливе. Имя Александра Сибирякова донесли до наших дней названия нескольких кораблей.

Первым был пароход, построенный в 1908 году в Англии; в 1915 году он был куплен Россией и назван «Александр Сибиряков». Он имел героическую историю. В 1932 года этот корабль совершил первое в мире сквозное плавание по Северному морскому пути за одну навигацию (от Архангельска до Владивостока).

6 августа 1942 году «А. Сибиряков» (капитан старший лейтенант А. А. Качарава ) в неравном бою с немецким крейсером «Адмирал Шеер» погиб недалеко от острова Диксон. В его честь этим именем был назван другой ледокольный пароход (плавал до 1972 года), а позднее - теплоход, плавающий и поныне.

Поделиться372024-12-02 11:59:45

Россия - 2022 // Атомный ледокольный флот России

Поделиться382024-12-16 08:59:34

Россия 2017 - Атомный ледокол "Сибирь" на Северном полюсе 1987

Поделиться392025-02-11 17:54:03

Ледоколы на почтовых марках и почтовых отправлениях!

Поделиться402025-07-14 13:11:06

Ледоколы на почтовых марках и почтовых отправлениях!

Поделиться412025-08-01 22:51:31

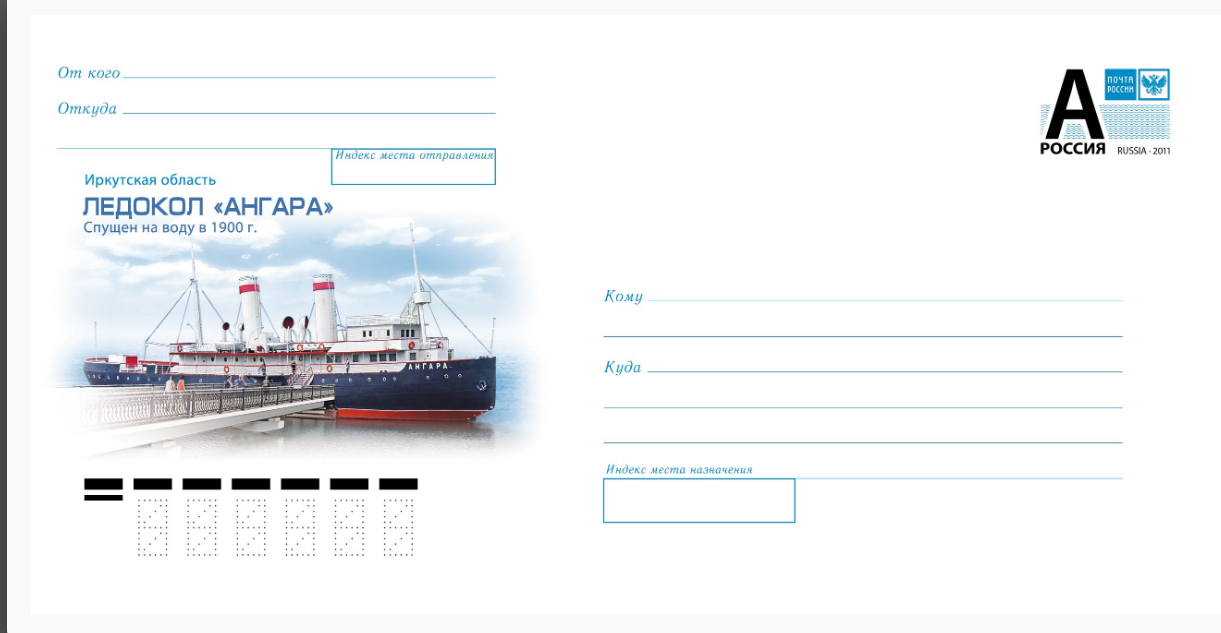

25 июля 1900 года ледокол «Ангара» спустили на воду

Иркутская область. 125 лет со дня спуска на воду ледокола «Ангара»

31.07.2025

Художник-дизайнер – Капранов С.

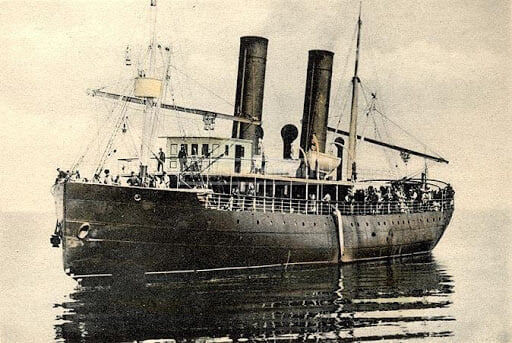

Ледокол «Ангара» - один из наиболее узнаваемых исторических памятников Иркутска и самый старый из сохранившихся ледоколов в мире. Он был спущен на воду 125 лет назад.

В наши дни «Ангара» все еще остается на плаву, но теперь судно бороздит моря времени, вот уже 30 лет оставаясь пришвартованным к пирсу в микрорайоне Солнечный. Его палубы и каюты стали музейными экспонатами, которые ежегодно посещают тысячи посетителей. В их числе оказался и журналист Наталья Федотова.

- Больше нигде в мире нет подобных плавучих памятников, - такими словами встречает Константин Пашков, старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея. - Похожий ледокол под названием «Тармо», 1907 года выпуска, сохранился в Финляндии. Однако в истории своей страны он не сыграл никакой роли, в то время как вклад «Ангары» в историю России сложно недооценить.

Действительно, стоит ступить на палубу корабля-музея, как попадаешь под очарование его мощной харизмы.

Вот мы видим в экспозиции часы - по ним Вячеслав Базилевский (капитан, благодаря которому ледокол уцелел в горниле Гражданской войны) сверял время ровно сто лет назад. Да и сама металлическая палуба словно шепчет о том, как сильно досталось ледоколу за его долгую жизнь - оригинальная дубовая палуба сгорела в 1980-х, когда судно было предано забвению…

Появление ледокола «Ангара», равно как и его предшественника, ледокола «Байкал», неразрывно связано со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали. Поскольку в 1862 году Япония объявила себя империей и у нее появились притязания на земли Юго-Восточной Азии, Российскому государству требовалось соединить транспортные артерии, чтобы иметь возможность перебрасывать свои войска к восточным границам.

Возле Байкала проектировщиков поджидали серьезные трудности. Мощность электровозов на тот момент не позволяла преодолеть горные перевалы, а строительство КБЖД только планировалось, поэтому выход нашли в налаживании железнодорожно-паромной переправы. Подобные уже существовали в мире. В частности, в Северной Америке, на озере Мичиган, работал ледорез «Святая Мария»: он и был выбран в качестве образца для «Байкала».

Паром-ледокол «Байкал» заказали в 1895 году в английской фирме «Армстронг, Уитворт и К°». Он насчитывал 6900 деталей. Больше года изделие везли на телегах и теплоходах от Красноярска, где в те годы заканчивалась железная дорога. В районе Падунских порогов на Ангаре, где теплоходы не могли преодолеть течение, даже специально построили четыре километра железнодорожных путей.

В июне 1899 года «Байкал» спустили на воду в поселке Лиственичное. Паром был огромен - в него входили 27 груженых вагонов. Тем не менее в помощь ему решили заказать еще одно судно ледокольного типа. «Ангару» также построили в Англии (Ньюкасл), и доставили тоже в разобранном виде. Его строительство влетело казне в копеечку - 770 тысяч царских рублей (1,5 млрд рублей в современном эквиваленте). Трюм «Ангары», в свою очередь, вмещал 250 тонн груза - это содержимое 10 ж/д вагонов. Но, в отличие от «Байкала», целиком вагоны на «Ангару» не заезжали.

На воду «Ангару» спустили в специально отстроенном доке Листвянки - 7 августа (25 июля по старому стилю) 1900 года. Оба ледокола ежедневно совершали по два рейса от порта Байкал до станции Мысовой, а позднее - до Танхоя.

- У японцев был простой план, - рассказывает Константин Пашков. - Они думали, что победят раньше, чем Россия перебросит свои войска. Но не учли, что русские успеют сделать паромную переправу. Кратчайший путь был налажен в 1903 году, как раз перед началом войны.

Всю зиму ледоколы, конечно, не ходили, но их использование позволило увеличить сроки навигации на два месяца. Во время Русско-японской войны существовал также санный путь, а с 17 февраля по 5 марта 1904 года по льду прокладывали еще и рельсы.

- Строительство ледоколов, по сути, было вынужденной временной мерой. И свою функцию они выполнили. Когда мирный договор заключили, Россия не отдала территории в Приморье, на Сахалине, не выплатила контрибуцию. Таким образом, «Ангара» помогла сохранить наши земли.

Ледокол «Байкал» уничтожили в 1917 году, когда красные, которые им тогда завладели, отступали. Во время перестрелки снаряд попал в отсек с горюче-смазочными материалами, судно вспыхнуло как спичка. После откачки воды выгоревший корпус отбуксировали в порт Байкал, где он простоял до 1926 года. После его порезали на металл, но есть вероятность, что нижняя часть корпуса до сих пор находится на дне озера в истоке Ангары.

А вот «Ангара» уцелела. Капитан Базилевский после долгого лавирования по бухтам все-таки сдал ледокол белым. У последних он ходил как пассажирский пароход. Шестого января 1920 года на борту судна произошла трагедия - казнь подозреваемых в организации восстания в Иркутске. Тогда погиб 31 человек.

- В архивах музея есть телеграмма от командующего всесоюзными войсками генерала Жанена, - отмечает Константин Пашков. - В ней он просит разобраться в случившемся, подвергнуть виновных суду. Увы, повод, из-за которого произошло это массовое убийство, до сих пор неизвестен.

После революции «Ангара» совершала рейсы по Байкалу, перевозя грузы и пассажиров, буксируя баржи. В 1929 году потерпела первое крушение и едва не затонула: напоровшись на мель возле Ольхона, получила шестиметровую пробоину. В 1931–1932 годах прошла капитальный ремонт.

Во время Великой Отечественной войны ледокол перевозил баржи с рыбой, а в 1949 году был вновь поставлен на капитальный ремонт. Из-за осложнений с использованием старого стапеля «Ангара» смогла выйти в плаванье только в июле 1960 года.

Однако уже спустя два года, зимой 1962 года, ее исключили из состава флота в связи с моральным износом. В 1967 году ледокол передали Иркутскому областному комитету ДОСААФ, однако спустя восемь лет организация отказалась от «ржавого балласта».

Позже, по официальной версии, судно дважды уходило под воду. Иркутянин Владимир Волокитин, принимавший участие во всех подводных работах по подъему «Ангары», утверждает, что даже три. В первый раз это произошло в 1975 году, в заливе на 21 километре Байкальского тракта. На уже бесхозном пароходе кто-то открыл кингстоны, внутрь проникла вода, откачивали ее вручную.

Второй раз - уже после того, как ледокол отбуксировали в Солнечный и хотели сделать здесь музей революции. Но кто-то устроил внутри пожар, в результате чего выгорели все деревянные надстройки. Плохо закрепленное судно течением оттащило по диагонали в сторону плотины, вода опять попала в трюмы, и тут уже «Ангара» затонула по-настоящему - полностью ушла под воду корма, торчала только носовая часть.

В 1984 году благодаря стараниям Николая Салацкого, в то время занимавшего пост председателя областного отделения Всероссийского общества охраны памятников, ледокол подняли, поставили на временную стоянку на 21-м километре, а затем отбуксировали в район Мельничной пади, где «Ангара» вновь затонула, но денег на ее подъем в бюджете уже не было. И здесь огромную роль сыграли неравнодушные иркутяне. Бросили клич с призывом помочь возрождению былого величия «Ангары», собирали деньги на заводах, в научных институтах, даже ребята из студенческих строительных отрядов выделяли определенные суммы…

Провели благотворительную лотерею. В итоге собрали даже больше, чем нужно, - 1,5 млн советских рублей. Так что иркутяне всем миром помогли восстановить ледокол.

В 1988 году в Чертугеевском заливе полным ходом, без выходных, шла работа по восстановлению «Ангары». В 1990 году отреставрированный ледокол занял свое почетное место в заливе ГЭС у специально построенного пирса.

Весной 1991 года состоялось его торжественное открытие, судно передали Иркутскому отделению ВООПИК. В дальнейшем уникальную площадку не единожды сдавали в аренду, в том числе и под редакцию газеты. А в 2015 году ледокол передали в ведение Иркутского областного краеведческого музея.

За последние годы на «Ангаре» побывало более 100 тысяч посетителей со всего мира. Были даже гости из Ньюкасла. Они рассказывали, что на родине ледокола ничего подобного не сохранилось.

- На Волге, в Саратове, на глубине шести метров лежит утонувшее паровое судно, - говорит Иван Беспалов, заведующий музейным отделом «Ледокол «Ангара». - Оно старше «Ангары» на 5 лет и сделано на том же заводе. Если его поднимут и отреставрируют, мы окажемся на втором месте. Но пока «Ангара» - самый старый из сохранившихся ледоколов в мире.

Большую часть наиболее интересных экспонатов сейчас можно увидеть в каюте первого класса, когда-то предназначенной для обеспеченных пассажиров. Сохранились, например, родной судовой колокол, пепельница первого капитана Иоганна Мазура и часы второго - Базилевского. Есть и штурвал, аналогичный тому, что стоял когда-то на «Ангаре» - от судна «Бардъ», также входившего раньше в состав Байкальской железнодорожной паромной переправы. К окончанию реставрационных работ штурвал займет свое законное место в рулевой рубке.

- Многие думают, что мы находимся на бетонной подушке, - улыбается Иван Беспалов. - Но все по-настоящему. Осадка ледокола 4 метра, а под ним до дна еще столько же. Когда мимо проходит какой-нибудь катер, нас качает в разные стороны. И зимой, когда ломается лед, - тоже. Скрежет льдин хорошо слышен в машинном отделении, которое располагается ниже ватерлинии.

Другой удивительный факт - ледокол находится в практически рабочем состоянии. При желании и наличии грамотных специалистов паровой механизм возможно запустить.

- В последний раз двигатель заводили в начале 2000-х годов, при помощи электромотора. Пока он работал на холостых оборотах, многие посетители в ужасе убегали. Двухэтажная паровая машина, и правда, ужасно грохочет, когда все ее составные части приходят в движение.

Уже сейчас посетители музея могут увидеть обновленное машинное отделение ледокола и прикоснуться к силовым агрегатам судна, сохранившим свой исторический облик. Для более комфортного ориентирования разработана навигация по отделу, установлены информационные таблички с названиями и описанием помещений, судовых механизмов. Много информации и из истории байкальского пароходства.

Так, сохранились богатые воспоминания одного из капитанов «Ангары» Георгия Лазо, благодаря которым стало известно, что на Байкале два раза проводили военные маневры - в 1936 и 1980 годах. Можно послушать о том, как «Ангару» перетаскивали через устье реки в районе Шаман-камня. Глубина в этом месте никогда не поднимается больше двух метров, а осадка ледокола - четыре. Приподнимали его тогда при помощи лихтеров, а корму тащили волоком, уповая, что ледокол выдержит…

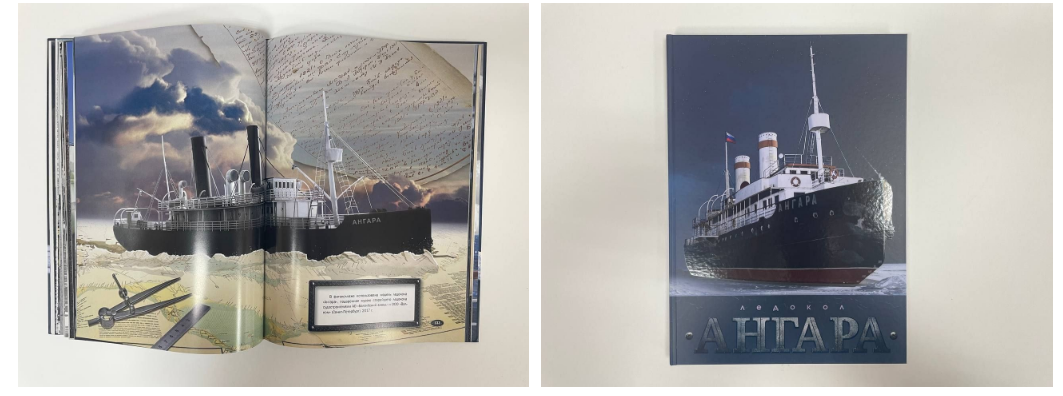

О легендарных байкальских ледоколах «Байкал» и «Ангара», несмотря на их поразительный вклад в историю Сибири, практически нет печатных изданий. Небольшая брошюра о ледоколе «Ангара» была выпущена по заказу бюро пропаганды Иркутского областного отделения ВООПИК в 1991 году (автор – В. В. Вертянкин) и переиздана в 2024 году. Однако она весьма лапидарна и не сопровождена богатым иллюстративным материалом.

Поделиться422025-09-03 01:21:52

Арктика-Антарктика » Ледоколы на почтовых марках и почтовых отправлениях!

Поделиться432025-11-05 01:37:28

Марки с надписью : Почтовая служба Британской Антарктической Территории

Антарктическая логистическая экспедиция BAT 2025 — 4 марки и 1 блок с одной маркой. Литография Cartor и перфорацию 13,5. 4 марки.

Поделиться442025-11-26 21:42:04

Почтовая служба Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов - Страна пингвиния, деньги за почтовые марки из воздуха ...

18 декабря 2025 г. — Исследования открытий — столетие морской науки — 4 марки (2 пары). Дизайн: Bee Design, литография: Cartor, перфорация: 13,5 x 13.

Поделиться452025-12-15 05:04:18

Ледоколы на почтовых марках и почтовых отправлениях!